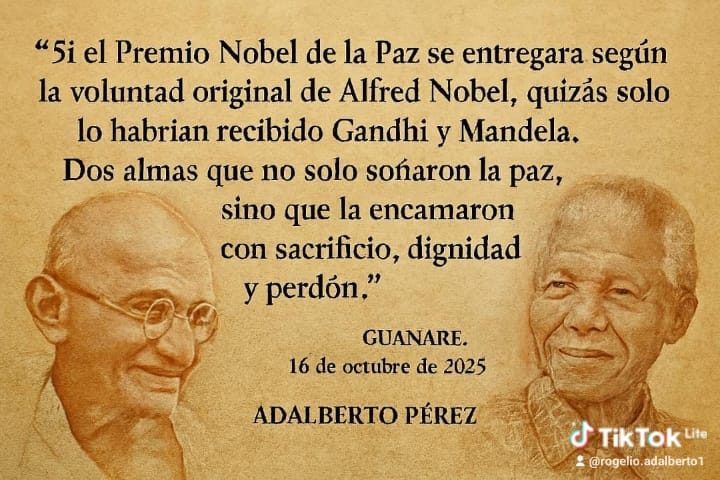

En el altar de la historia, hay figuras cuya luz trasciende los galardones. Mahatma Gandhi, tejedor de paz y resistencia, fue nominado en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Nunca lo recibió. Y sin embargo, su legado sigue siendo brújula ética para generaciones que buscan justicia sin violencia.

¿Por qué el comité Nobel no lo honró? Las respuestas se entrelazan entre política, prejuicio y el desconcierto que provoca lo verdaderamente revolucionario. Gandhi no era un diplomático tradicional. Era un asceta con voz de pueblo, un líder que desarmaba imperios con ayunos y caminatas. Su lucha contra el colonialismo incomodaba a quienes aún lo justificaban. Su espiritualidad, ajena a dogmas occidentales, desbordaba los moldes del comité noruego.

En 1948, tras su asesinato, se consideró otorgarle el Nobel de forma póstuma. Pero no había institución que lo representara. El premio quedó en silencio. Y ese silencio, más que una omisión, se convirtió en espejo: ¿qué entendemos por paz? ¿La ausencia de conflicto o la presencia activa de justicia?

Lo más doloroso no es solo que Gandhi no haya sido premiado, sino que en otras ocasiones el Nobel de la Paz sí fue entregado a promotores de guerras, invasiones y destructores de países. Esa paradoja histórica nos obliga a revisar los criterios, los silencios y las narrativas que moldean el reconocimiento global.

Hoy, en tiempos donde la violencia se disfraza de progreso y la indiferencia se maquilla de neutralidad, Gandhi nos recuerda que la paz no es pasiva. Es exigente, incómoda, transformadora. No se premia con medallas, sino con coherencia.

Este editorial se ofrece como acto de reparación simbólica. Porque hay figuras que no necesitan premios para ser eternas. Y hay columnas que, como esta, buscan que la historia no se repita en su silencio.

WWW.NORTEASUR.NET